循環器内科

診療スタッフ

-

教授足立 健

教授足立 健- 職位慶應義塾大学医学部客員教授

- 専門分野循環器一般

- 研究領域血管生物学、代謝学、病態生化学

-

資格等

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本循環器学会 社員 循環器専門医 Fellow (FJCS)

- 日本心臓病学会 社員 Fellow (FJCC)

- アメリカ心臓病学会 Fellow (FAHA)

- 欧州心臓病学会 Fellow (FESC)

-

外来日

水曜日 午前 一般外来

水曜日 午後 肺高血圧症・肺塞栓症専門外来 予約制

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

-

准教授長友 祐司

准教授長友 祐司- 職位慶應義塾大学医学部客員准教授

- 専門分野心不全、心筋症、カテーテルインターベンション(冠動脈)、循環器一般

- 研究領域心不全、心筋症(臨床、基礎)

-

資格等

- 医学博士

- 日本内科学会 認定内科医、総合内科専門医、指導医

- 日本循環器学会 循環器専門医

- 日本心臓病学会 Fellow(FJCC)

- 日本超音波医学会 超音波専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医

- 日本心不全学会心不全緩和ケアトレーニングコース(HEPT)修了

- 日本循環器学会認定トランスサイレチン型心アミロイドーシス疾患修飾薬導入認定医師

-

外来日

木曜日 午前 一般外来

木曜日 午前 心不全心筋症(アミロイドーシス等)専門外来 予約制

地域医療連携センター(地域医療連携室で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

-

准教授(集中治療部)眞﨑 暢之

-

専門分野

循環器一般

虚血性心疾患

集中治療医学

糖尿病性血管障害

心臓・早期離床リハビリテーション -

資格等

- 日本集中治療学会 専門医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本循環器学会 循環器専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会 名誉専門医

- 日本心臓病学会 Fellow(FJCC)

- アメリカ心臓病協会 Fellow (FAHA)

- アメリカ心臓病学会 Fellow (FACC)

- 日本内科学会救急プログラム(JMECC)インストラクター

- 日本救急医学会蘇生教育コース(ICLS)インストラクター

-

外来日

金曜日 午前 一般外来

金曜日 午前 糖尿病性血管障害 専門外来 予約制

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

-

専門分野

循環器一般

-

講師池上 幸憲

講師池上 幸憲

-

専門分野

循環器一般

不整脈

心不全 -

資格等

- 日本内科学会 総合内科専門医 指導医

- 日本循環器学会 循環器専門医

- 日本不整脈学会 不整脈専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医

- 厚生労働省 臨床研修指導医

- 日本医師会認定 産業医

- 日本体育協会認定 スポーツドクター

-

外来日

水曜日 午前・午後 不整脈・循環器一般

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

水曜日 午後 心臓植込みデバイス外来(ペースメーカー外来)

-

専門分野

循環器一般

-

講師小西 崇夫

-

専門分野

循環器一般

カテーテルインターベンション(冠動脈・末梢血管)

狭心症、心筋梗塞、末梢動脈疾患 -

資格等

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本循環器学会 循環器専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会 専門医

- 浅大腿動脈ステントグラフト実施医

- 日本超音波医学会 超音波指導医

- 厚生労働省 臨床研修指導医

- JMECCインストラクター

- ICLSインストラクター

-

外来日

月曜日 午前 一般外来

月曜日 午後 胸痛・冠動脈・末梢血管外来

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

-

専門分野

循環器一般

-

講師(集中治療部)安田 理紗子

-

専門分野

循環器一般

心エコー検査

弁膜症 -

資格等

- 日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医

- 日本循環器学会 循環器専門医・指導医

- 日本超音波医学会 超音波専門医・指導医

- 日本心臓血管麻酔学会 日本周術期経食道心エコー認定医

- 日本医師会認定産業医

-

外来日

火曜日 午前 一般外来

-

専門分野

循環器一般

診療日

診療内容

以下のような症状ある方は、心臓病が疑われ検査が必要となります。

以下のような症状のある方は、心臓病が疑われます。

- 胸が締めつけられるような感じがする

- 軽い運動で息が切れる

- 夜、寝ていて息苦しくて目が覚める

- 脈が乱れる

- 急に意識を失い倒れる

- 健康診断で心臓の異常を指摘された(心雑音、心電図異常、心肥大など)

症状に合わせた検査を行い病気の診断を行います。循環器内科では次のような疾患に対して治療を行っています。

- 狭心症・心筋梗塞

- 心筋症

- 心不全

- 弁膜症

- 不整脈

- 先天性心疾患

- 高血圧症

- 肺塞栓・肺高血圧症

当診療科で行っている検査には以下のものがあります。

生理機能検査

<12誘導心電図検査>

心臓は、全身に血液を送り出すために収縮と拡張(拍動)を繰り返しています。

この拍動は、心臓の筋肉にわずかな電気が流れることで起こります。

心電図は、その電気的活動を体の表面に付けた電極で記録する検査です。

不整脈、狭心症や心筋梗塞、心筋肥大などの判定に有用です。

<運動負荷心電図検査(マスター、トレッドミル)>

階段昇降(マスター)やベルトコンベアの上を歩く(トレッドミル)ことによって心臓に負荷をかけ、その心電図を記録することにより、安静時にはわからない狭心症や不整脈の判定を行います。

動いたときに胸痛や動悸などの症状がでる方に有用な検査です。

<ホルター心電図検査>

小型軽量のレコーダーを装着して、通常の生活(入浴以外)をしていただき、心電図を長時間記録する検査です。

心拍数の変化や狭心症様の変化の有無、不整脈の発生頻度などを調べることができます。

動悸や胸痛などの自覚症状があった時にはレコーダーのボタンを押していただきますので、その時の心電図異常の有無を後から確認することができます。

<心エコー図検査>

胸部に探触子(プローブ)という装置を当て、超音波を用いて、心臓を観察する検査です。

心臓は、4つの部屋と血液の逆流を防ぐ4つの弁から成りますが、それらに異常がないか確認したり、心臓が動いている様子をリアルタイムで見ることができるため心臓や弁の働きや血液の流れを評価したりすることもできます。

弁膜症、心筋症、心筋梗塞、心筋肥大、先天性心疾患、心臓腫瘍などの判定に有用です。

<経食道心エコー図検査>

胃カメラのように、口から食道に超音波内視鏡を入れ、心臓を食道から観察する検査です。食道は心臓のすぐ後ろにあるため、胸からの心エコーでは見えにくい部位も観察することができ、心臓や大血管のより鮮明な画像が得られます。

弁膜症、先天性心疾患、心内血栓などの評価に有用です。

胸からの心エコーを先に行い、より詳細な評価が必要と判断した場合に行います。

心房細動アブレーションを受ける方は心内血栓有無の確認のため、経食道心エコーを施行しています。

<心筋シンチグラフィー>

心筋に集積するアイソトープを注射して、心臓の血流が低下している部位を調べることができます。

<心臓CT検査>

従来、心臓カテーテルでしかわからなかった心臓の血管(冠動脈)の状態が外来で評価できます。カテーテルアブレーションの術前の左心房の形態評価も可能です。予約が混雑している場合は、入間ハート病院にて検査をお願いしています。

<心臓MRI検査>

心臓MRIは心筋症や虚血性心疾患などの評価に使用します。心機能の評価や心筋viabilityの評価、形態の評価などが可能です。心臓CTと同様、予約が混雑している場合は、入間ハート病院にて検査をお願いしています。

各疾患および専門外来について

肺高血圧症・肺塞栓症

肺高血圧症:当科では急性の肺高血圧症である肺塞栓症、慢性の肺動脈性肺高血圧症について専門的に治療を進めています。

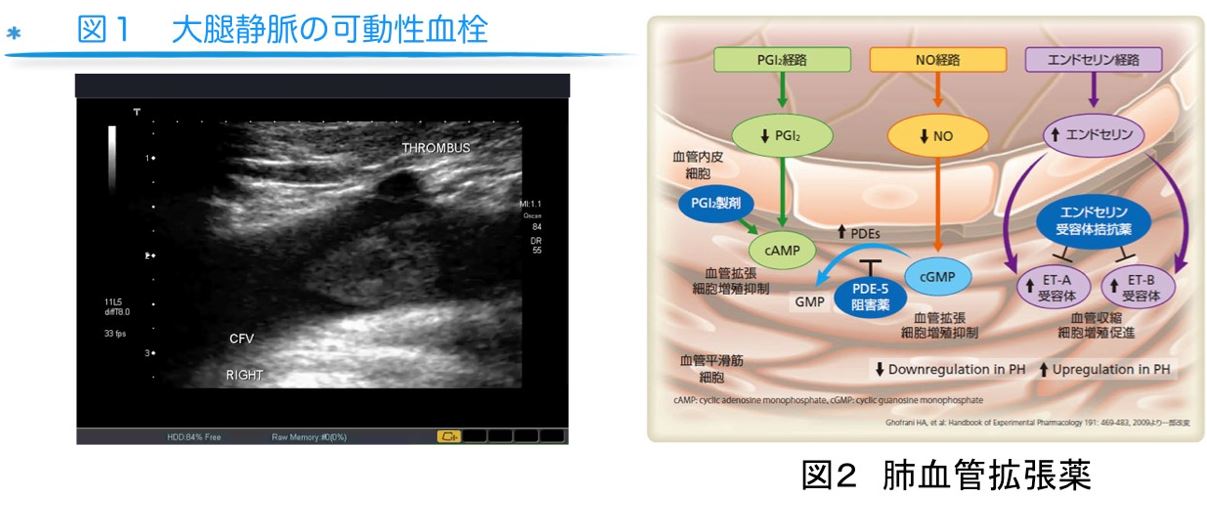

- 1)肺塞栓症については、救急患者を中心に治療を進めていますが、CT、下肢静脈エコー(図1)等の画像検査を行っています。スクリーニングはd-dimerで行っていますが、多くの下肢静脈血栓症は5.0 ㎍/ml,肺塞栓症は10.0 ㎍/ml以上まで上昇します。こうした患者さんには画像で確認後抗凝固療法(ワーファリン、経口直接抗凝固剤)の投与を推奨しております。慢性肺塞栓血栓性肺高血圧症の患者さんには適正な薬物治療を行うとともに、肺動脈血管再建術(BPA)を慶應大学肺高血圧部門と共同で行い、良好な結果を得ています。

- 2)肺動脈性高血圧症は非常に予後不良の病気でしたが、現在は肺血管拡張薬の開発で劇的に予後が改善しています。私は血管作動薬研究を20年以上続けており、適正な薬物治療を心がけています(図2)。最も大切なのは早期発見と的確な診断、そして早期の適正な治療薬導入です。当教室では下記の診断を速やかに行い、この難病に対して患者さんの症状改善・予後改善に力を入れており、最新の治験に基づいた薬物療法を行ないっています。この病気は膠原病に合併する事が多いため、当科では膠原病科とも緊密な連携を取り、早期診断・治療を心がけています。

-

水曜日午前専門外来 予約制 14:00〜15:30

肺高血圧症・肺塞栓症外来 足立 健

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます。

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130) -

対象となる疾患・症状

- 心エコーにて右室—右房圧較差 35mmHg以上で明らかな左心不全の原因を認めない。

- 右心カテーテルで平均肺動脈圧 25mmHg以上、肺動脈楔入圧15mmHg 以下

- 原因不明の息切れ(特に壮年〜早期高齢者(75歳未満)の十分に歩行の可能な患者さんの息切れ)。

- 膠原病患者さんの息切れ、スクリーニング

- 肺塞栓の既往、もしくはCT等で診断されている方の息切れ、失神。

-

検査・治療

- 採血・胸部X線・心電図

- 心エコー (検査状況によっては他院にお願いします。)

- 胸部(腹部・下肢)

- 肺血流シンチ・下肢静脈エコー・CT(検査の混雑状況によっては他院にお願いします。)

不整脈治療

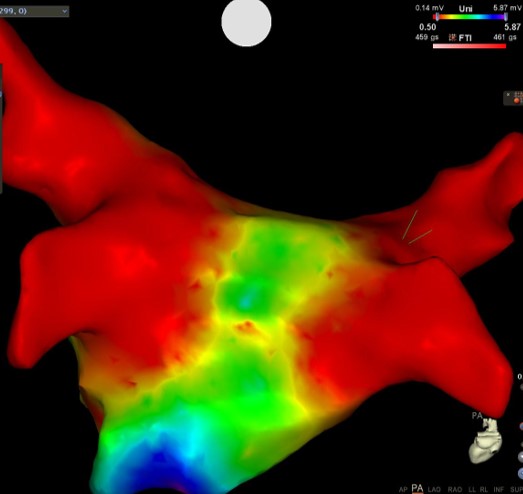

心房細動に対する肺静脈隔離術後:左房Voltage map

当院は所沢地域の不整脈専門医研修施設として、カテーテルアブレーション、植込み型心臓電気デバイス(ペースメーカー、植込み型除細動器、両室ペースメーカー、植込み型心臓モニター)などの専門治療を施行しています。

-

カテーテルアブレーション治療

カテーテルアブレーションは血管からカテーテルを心臓まで進め、高周波通電により不整脈の発生源となる心筋を焼灼する治療法です。発作性上室性頻拍、頻脈発作を伴うWPW症候群、心房粗動などは95%以上の治療成績であり、日本循環器学会のガイドラインでもアブレーション治療は有効性の高い治療として推奨されています。心房細動は持続時間や基礎心疾患によって治療成績が変わるため、予想される成功率、症状の有無などを考慮し、アブレーション治療を実施するかどうか決定しています。最新の三次元マッピングシステムを使用して、安全かつ有効な治療を目指しております。またアブレーション治療のエネルギーには高周波、冷凍、パルスフィールド等が用いられ、病態、心臓の形態等に合わせて適切な治療法を選択しています。アブレーションに伴う合併症は不整脈の種類によって異なりますが一般的に3-5%程度といわれています。当院では合併症を最小限にするようスタッフ一同、協力して治療にあたっています。 -

植込み型心臓電気デバイス

ペースメーカー:洞不全症候群、房室ブロックなどの徐脈性不整脈に対する治療機器です。

植込み型除細動器:心室頻拍や心室細動といった、命に関わる不整脈が生じた場合に、自動的に不整脈を検知して抗頻拍ペーシングや電気ショックを行い、不整脈の治療を行う機器です。心臓内にリード(電線)を挿入するタイプのものと、全て皮下に植込むタイプのもの(S-ICD)があり、当院ではいずれのタイプのICDにも対応しています。

両室ペースメーカー:冠静脈という心臓の血管内にペースメーカーのリードを挿入し、左心室に電気刺激を加えることで心不全の治療を行う機器です。

(心臓再同期療法/CRT)

植込み型心臓モニター:原因不明の失神を繰り返す場合、脳梗塞の原因として心房細動が疑われる場合などに左胸の皮下に挿入して心電図を記録する装置です。

当院ではこれらの治療機器に対する診療実績を有し、水曜日午後には心臓植込みデバイス専門の外来を設置しています。

ペースメーカー

S-ICD

三次元マッピング装置(CARTO UNIVU)を用いたアブレーション治療

専門施設

日本心電不整脈学会認定不整脈専門医施設

日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設

専門外来

水曜日午前 予約制

不整脈専門外来 池上 幸憲

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130

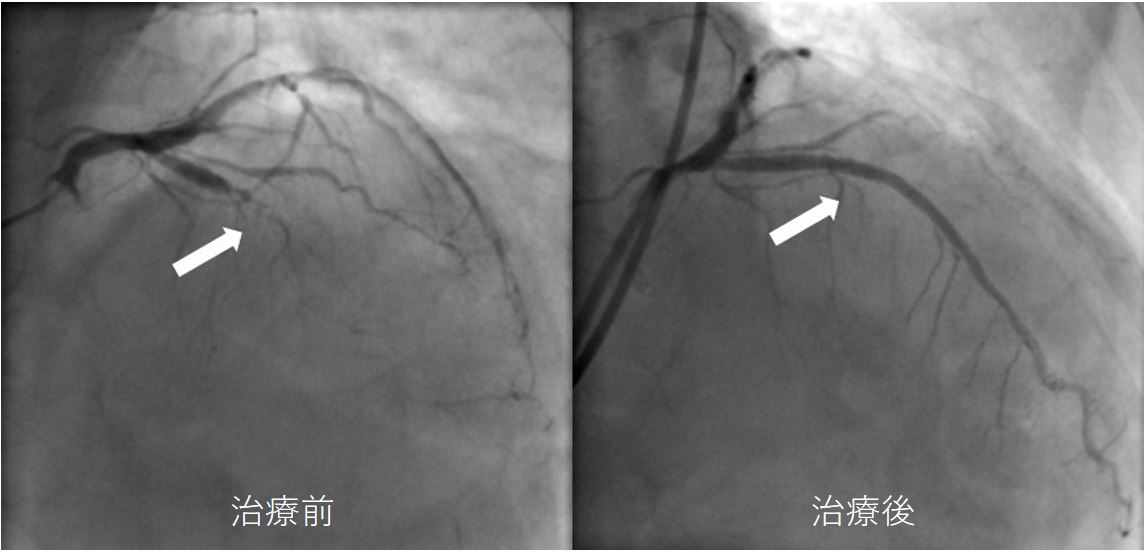

冠動脈治療

心臓の筋肉を栄養する血管を冠動脈と呼びます。冠動脈に動脈硬化が進行すると、心臓の筋肉への血液供給が滞り、労作時に胸の痛みや圧迫感、息切れなどが生じます。これを狭心症と呼びます。狭心症の症状には左肩から左腕の痛みや下顎の痛みのような非典型的な症状もありますので、注意が必要です。当院では狭心症の診断に必要な運動負荷心電図検査、冠動脈CT検査、心臓MRI検査、核医学検査の全てを実施することができます。一人ひとりの患者様の状態に応じて最適な検査を担当医がお勧めさせていただきますので、外来でお気軽にご相談ください。上記検査の結果、カテーテル検査が必要な場合には2泊3日で入院していただき、検査を実施いたします。ほとんどの検査は手首の血管から可能ですので、従来の足の付け根から検査をする方法に比較すると患者様の負担も大幅に軽減されています。冠動脈治療が必要な場合でも3泊4日と短期間の入院で治療が可能です。冠動脈の狭窄している部分を風船治療やステント治療(金属製のチューブ)で治療し、多くの患者様に安全な治療を提供しております。カテーテル治療が困難な患者様、カテーテル治療よりも冠動脈バイパス手術の方が長期的に良好な成績が期待できる場合、心臓弁膜症などを合併されている患者様では、循環器内科だけでなく心臓血管外科とも連携して治療に当たりますので、全ての患者様に最適な治療を実施可能です。

冠動脈の血流が途絶えることで心臓の筋肉が壊死してしまうことを急性心筋梗塞と呼びます。急性心筋梗塞は一刻も早く治療する必要があります。当院では24時間365日、循環器専門医待機のもと緊急のカテーテル治療を実施できる体制をとっています。当院は三次救急病院であり、血圧が高度に低下したり心不全を伴ったりしているような重症の患者様でも、大動脈内バルーンパンピングや経皮的心肺補助装置を使用した集学的な治療が可能です。また、石灰化を伴う難治性病変に関しては、ロータブレーターといって、石灰化を切削するデバイスを用いた治療も行っております。

冠動脈に動脈硬化による狭窄がないにも関わらず、微小な冠動脈の機能が障害されたり、冠動脈がけいれんを起こしたりすることによって胸痛が生じることがあります。これを冠微小循環障害および冠攣縮性狭心症と呼びます。血管内治療後にも胸痛が改善しない患者様、冠動脈の狭窄がないにも関わらず胸痛発作を繰り返す患者様の中には、このような疾患をお持ちの方がいらっしゃいます。当院では冠微小循環障害や冠攣縮性狭心症の患者様の診療・治療にも尽力しています。

末梢血管治療

冠動脈に動脈硬化が進行するのと同様に、手足を栄養する血管にも動脈硬化症が進行することがあります。これを末梢動脈疾患と呼びます。手足の血流が低下するとしびれや冷感、歩行時のふくらはぎを中心とした足の痛みなどが生じます。手足の血流を測定する検査として、手足の血圧を測定する検査(ABI)などを外来で実施いたします。手足の血流障害が疑われる場合には超音波検査、CT検査(図)、MRI検査、カテーテル検査などで病変部位をさらによく調べます。治療には禁煙、薬物療法(血管を広げる薬、血液をさらさらにする薬など)と運動療法が特に重要です。非侵襲的治療のみでも多くの患者様の症状は改善しますので、まずは保存的な治療を実施しています。保存的な治療でも症状が改善しない場合、手足に安静時の痛みや潰瘍などがある重症の患者様の場合には、カテーテル治療(風船治療やステント治療)やバイパス手術などの治療が可能です。末梢動脈疾患に対するカテーテル治療に関しては、長く心臓血管治療で培った技術を末梢血管治療にも応用して複雑な病変も治療可能ですが、治療に使用する器具は発展途上にあるものです。当院では循環器内科だけでなく放射線科および血管外科と密接な協力体制のもと、カテーテル治療のみでなく、患者様に最適な様々な治療選択肢を提供しております。足に傷がある患者様も、形成外科や皮膚科など創傷治療の専門スタッフが対応可能ですので、治療をご希望される場合にはご相談ください。

専門外来

月曜日午後 予約制 14:00〜15:00

胸痛・冠動脈疾患・末梢血管外来 小西 崇夫

金曜日午前 予約制 11:00〜12:00

糖尿病性血管障害外来 眞﨑 暢之

地域医療連携センター(地域医療連携室)で予約できます

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

心臓弁膜症

<心臓弁膜症とは>

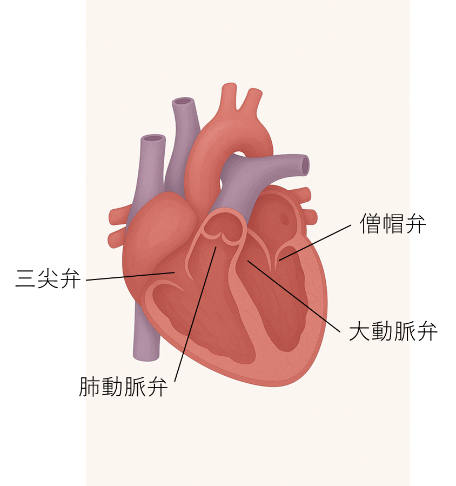

心臓には血液の流れを一方向に保つための「弁」が4つ(僧帽弁・大動脈弁・三尖弁・肺動脈弁)あります。

これらの弁が硬くなって開きにくくなったり(狭窄)、逆流するようになったり(閉鎖不全)すると、血液の流れが妨げられ、心臓や全身に負担がかかります。これを心臓弁膜症と呼びます。

<主な原因>

- 加齢による変性(動脈硬化や石灰化)

- 先天性異常

- 感染性心内膜炎

- リウマチ熱後の後遺症

- 心筋症や心不全による二次的な弁の変化

<症状>

初期は無症状のこともありますが、進行すると以下のような症状が出ることがあります。

- 息切れ、動悸

- 足のむくみ

- 胸の痛みや圧迫感

- 失神

- 疲れやすい

<診断>

経胸壁心エコー図検査(心臓超音波検査)が最も重要です。

必要に応じて、血液検査、心電図、胸部X線に加え、経食道心エコー図検査、CT、MRI、心臓カテーテル検査なども行います。

<治療方針>

- 軽症の場合は、定期的な経過観察や薬物治療(利尿薬、降圧剤など)を行います。

- 手術が必要な場合には、当院心臓血管外科と連携し、適切な時期での手術を提案します。

- カテーテル治療(TAVI、MitraClipなど)が適応となる場合は、信頼できる専門施設をご紹介します。

<当院の特徴>

当院では、循環器内科と心臓血管外科が密に連携し、患者様一人ひとりに最適な治療を検討します。高齢や合併症のある方にも、可能な限り安全で負担の少ない治療を提案しています。

<受診をおすすめするタイミング>

- 健診や他院で心雑音を指摘された

- 動悸・息切れ・むくみなどの症状がある

- 弁膜症と診断されており、しばらくフォローを受けていない

- 弁膜症と診断され手術を勧められた

現在、弁膜症の専門外来は都合により休診中ですが、月曜日から金曜日午前中、全ての曜日で対応できます。

心不全

心臓は体の中の血液の循環を維持するためのポンプであり、何らかの原因でポンプ機能が障害され血液循環に失調を来した状態を心不全と呼びます。症状としては肺血管に血液がうっ滞することでおきる息切れ・呼吸困難や、体静脈に血液がうっ滞することでおきる浮腫等が特徴的とされます。靴下を履く、または靴紐を結ぶなど前屈時に息苦しさを自覚することもあります(bendopnea)。重症化すると、夜中に息苦しくなって目がさめる、いわゆる心臓ぜんそくの発作(発作性夜間呼吸困難)や、横になると苦しくなる起坐(きざ)呼吸といわれる症状を起こします。これらは特に重症の心不全に特徴的な症状とされており、早急に病院を受診する必要があります。短期間での急激な体重増加(1週間で2kg以上)は、肥満ではなく身体の水分貯留の結果として起きている可能性があり、注意が必要です。過労や塩分過剰摂取、暴飲暴食、かぜ、また心不全治療薬を内服している人については、怠薬(薬の中断)などをきっかけにして急激に悪化することがあります。

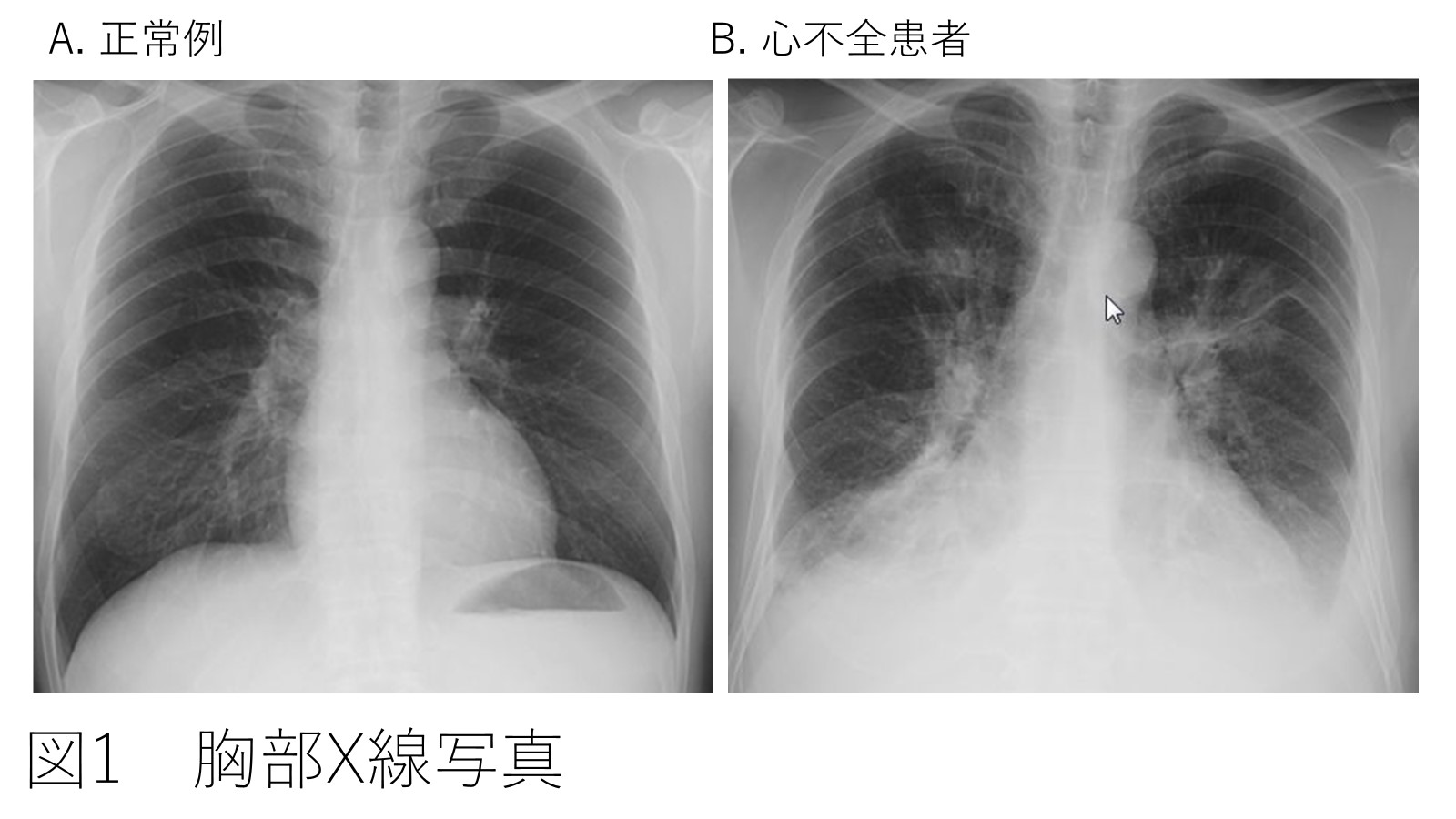

胸部X線写真では肺やその周囲に血液うっ滞することで肺水腫、胸水といった所見がみられます(図1)。BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)、NT-pro BNP(N末端プロB型ナトリウム利尿ペプチド)など、血液検査で簡便に心不全の状態を見ることができるマーカーがあります。しかし、これらの値はさまざまな要因によって変動(例:不整脈、腎機能障害、加齢や貧血で増加、肥満で低下)するため、その解釈には注意が必要で、自己判断せず主治医に確認するのが望ましいです。

左心室の収縮能が低下した心不全ではACE阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)、β遮断薬、アルドステロン受容体拮抗薬といった薬剤が心機能の改善、将来的な臨床転帰の改善に有効とされるデータが世界的に蓄積されており、禁忌がなければほぼ全例に投与されます。最近では新しい心不全治療薬(ARNI [angiotensin receptor neprilysin inhibitor]、SGLT-2阻害薬、HCNチャネル阻害薬、可溶性グアニル酸シクラーゼ[sGC]刺激剤など)が登場し、実臨床で使用可能となっており、当院でも適応のある患者様に投与を行っています。これでも治療の効果が見られない方の場合、非薬物治療(両室ペースメーカー[CRT]、合併する睡眠時無呼吸症候群に対する治療[CPAP、ASV等])を検討します。これらの治療でも改善しないような重症心不全の場合、植え込み型補助人工心臓(LVAD)、心臓移植などの治療を検討します。心臓移植はある程度若年(65歳未満)で、他の臓器に重度の障害がないことなどが条件となります。わが国ではドナー不足が問題としてあげられます。植え込み型補助人工心臓は従来心臓移植適応患者が移植までの待機期間の橋渡しとしての適応でしたが、2021年5月より心臓移植の代替治療(destination therapy, DT)としての施行が可能となりました。

また、左室収縮能の保たれた心不全は高齢者に多く、これに対しては2025年9月現在SGLT-2阻害薬のみ有効性が確立した治療法として承認されております。その他、浮腫のコントロールのための利尿剤、血圧コントロールのための降圧剤など対症的な治療を行います。

今日我が国では高齢化に伴い心不全患者は爆発的に増加しており、当院の位置する埼玉西部地域もその例外ではありません。当院では心臓移植、LVAD以外の上記心不全診療全般に広く対応しており、患者様それぞれの病状に応じた適切な医療を提供しています。LVAD、心臓移植適応症例では実施施設と連携の上適応の検討を行います。

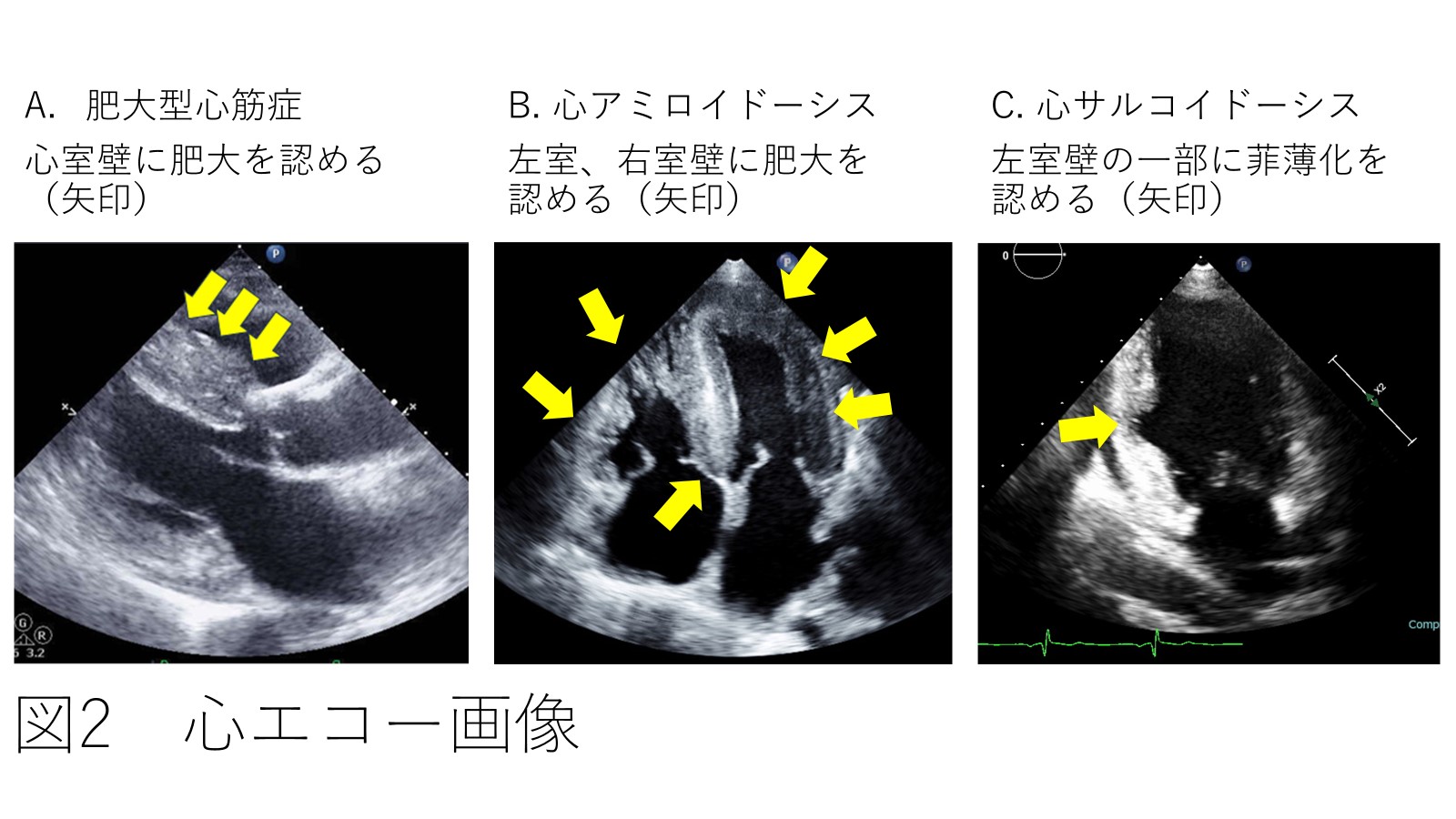

心不全を引き起こす原因疾患には様々なものがあります。この原因疾患に対する診断、治療が重要である事は言うまでもありません。原因疾患として主なものとして虚血性心疾患、弁膜症、心筋症(後述)、不整脈等が挙げられます。これらの診断のため心エコー(図2)、心臓MRI、冠動脈CTやカテーテル検査などを行います。治療としては薬物治療の他、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)に対するカテーテル治療(インターベンション)や、冠動脈バイパス術、弁膜症に対する外科的治療などを心臓血管外科と連携して行なっています。不整脈に対してはカテーテル治療(アブレーション)やペースメーカー、ICD植え込みを行なっています。

心筋症

心不全の原因疾患の一つに心筋症があり、これには様々な種類のもの(表)があります。その診断、治療には様々な精密検査と専門知識を要します。未だ有効な治療法がない疾患も多くありますが、一部に近年新たな治療法、治療薬が開発されているものもあります。特に左心室の壁が肥厚する肥大型心筋症の中でも心臓の出口(左室流出路)に狭窄(閉塞)を来す閉塞性肥大型心筋症に対しては2025年より新薬(選択的心筋ミオシン阻害剤)が使用可能となっています。投与にあたっては学会による施設要件がありますが、当院はこれを満たしており、実際に適応症例への投与を行っています。

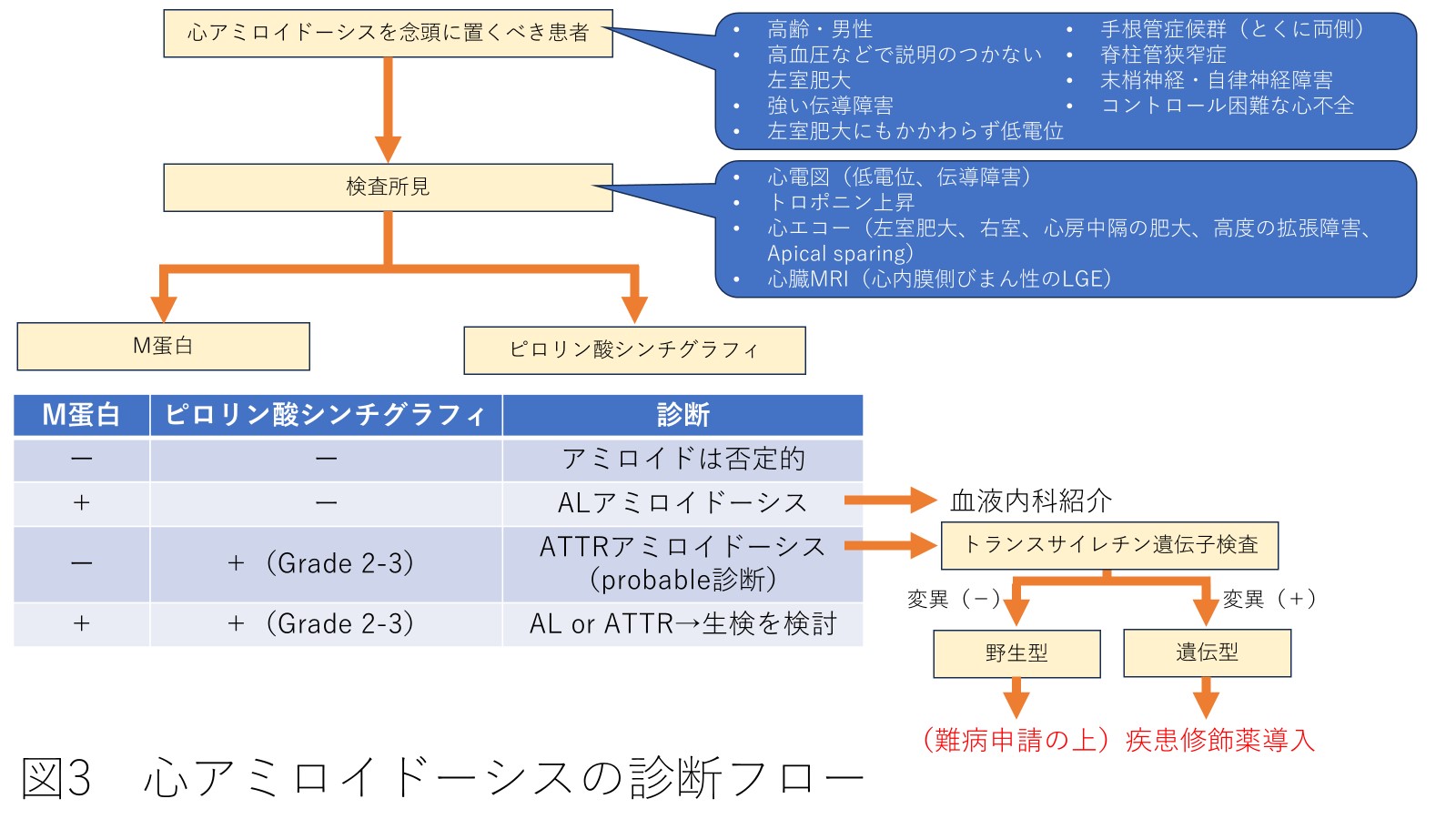

トランスサイレチン(ATTR)型心アミロイドーシス(図2B)については2019年より疾患修飾薬という新たな治療薬(内服薬:タファミジス、アコラミジス、注射薬:ブトリシラン)が使用できるようになりました。これらの薬剤の導入にあたっては学会認定施設、認定医による導入が必須となっております。当院は2019年より導入認定施設(導入認定医 長友)となっています。

<医療関係者の皆様へ>

- BNP、NT-proBNPを用いた心不全診断や循環器専門外来への紹介について

- 心筋症(疑)患者の循環器専門外来への紹介について

- 心不全の原因疾患の診断が困難な例

- 息切れなどの症状のコントロールが困難な例

- 高血圧などで説明がつかない左室肥大

- 二次性心筋症(アミロイドーシス等)の可能性を疑う例(図3)

- アミロイドーシスの病型診断が必要な例(図3)

- トランスサイレチン型心アミロイドーシスの治療導入が必要な例(図3)

- 閉塞性肥大型心筋症で内服薬でのコントロールが困難な例

- 心不全連携シート

循環器非専門の医療機関においても、BNPやNT-proBNPは簡便に測定できるマーカーです。BNP >100 pg/ml、NT-proBNP > 300pg/mlと高値を認めた際心不全の可能性が高いとされるほか、BNP > 35pg/ml、NT-proBNP > 125pg/mlのような軽度の上昇でも心不全の前駆状態(前心不全)の可能性があり、器質的心疾患が背後に隠れている可能性があります。これらのマーカーは心要因(心房細動、心肥大など)の他、心外要因(腎機能障害、加齢、低体重、感染など)でも上昇することがあるので解釈には注意が必要ですが、説明がつかないこれらのマーカーの上昇を認めた際には、当院当科外来へのご紹介をご検討頂ければ幸いです。

以下のような症例がございましたら当院当科外来へのご紹介をご検討頂ければ幸いです。

閉塞性肥大型心筋症に対しては2025年より新薬(選択的心筋ミオシン阻害剤)が使用可能となっています。既存薬(β遮断薬、カルシウム拮抗薬、シベンゾリン等)でコントロール困難な左室流出路狭窄を有する例では投与を検討致します。投与中は心エコーでの左室流出路圧較差、左室駆出率の綿密なモニターの上での投与量の調整、フォローが必要とされています。また内服薬でのコントロールが困難な例では非薬物治療(PTSMA、心筋切除術)実施施設と連携の上適応を検討しますので、当院当科外来へのご紹介をご検討頂ければ幸いです。

トランスサイレチン型心アミロイドーシスについては日本循環器学会より疾患修飾薬導入要件(施設要件、医師要件、患者要件)が示されています。当院は2019年より導入認定施設(導入認定医 長友)となっています。患者要件として、以前は生検検体などでの病理診断による確定診断が必須とされていましたが、2025年5月に改訂され、骨シンチグラフィを含めた非侵襲的検査での診断(いわゆるprobable診断)で疾患修飾薬導入が可能となりました。これを受けて当院では図3の様なフローで診断を行い、不要な例での生検はなるべく避ける方針としています。当院では疑診例での確定診断、および疾患修飾薬導入を行っておりますので、当院当科外来へのご紹介をご検討頂ければ幸いです。尚、一旦導入された患者様への継続処方については、紹介元のご施設でも可能ですが、導入施設・医師が臨床経過の追跡調査が可能な状態を維持することが求められております。ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

所沢医師会と共同でスムーズな病診連携のための連携シートを作成しました。かかりつけ医から病院への紹介、病院からかかりつけ医への逆紹介の際に使用するシートです。患者様のご紹介の際には診療情報提供書に添付するなど、是非ご活用ください。また、心不全患者様のセルフモニタリングのためのセルフチェックシートも作成しました。ご自由にご活用ください。

専門外来

木曜日午前 予約制

心不全心筋症(アミロイドーシス等)専門外来 長友 祐司

地域医療連携センター(地域医連携室)で予約できます

(TEL 04‐2995‐1511(代)内線 3882・3043 FAX 04‐2995‐1130)

表. 心筋症の分類

| 特発性心筋症 | |

|---|---|

| 拡張型心筋症 | |

| 肥大型心筋症(図2A) | |

| 拘束型心筋症 | |

| 不整脈原性右室心筋症 | |

| 特発性心筋症 | |

| 虚血性 | |

| 弁膜症性 | |

| 高血圧性 | |

| 全身疾患 |

アミロイドーシス(AL型、ATTR型)(図2B) サルコイドーシス(図2C) Fabry病 膠原病 |

| 筋ジストロフィ | |

| アルコール性 | |

| 周産期心筋症 | |

| ミトコンドリア心筋症 | |

循環器内科スタッフ外来担当表

| AM | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

|

小西 (胸痛・冠動脈・ 末梢血管) |

安田 |

足立 (肺高血圧・ 肺塞栓症) 池上 |

長友 (心不全・心筋症) |

眞崎 (糖尿病性血管障害) |

防衛医科大学校病院 地域医療連携室 (04-2995-1511)を通してご紹介いただければ幸いです

特殊検査等

認定施設

- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設

- 日本心電不整脈学会認定不整脈専門医施設

- 日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 ほか

患者数、症例数(年間)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) | 78 | 97 | 109 | 125 | 97 |

| カテーテルアブレーション | 81 | 64 | 80 | 66 | 80 |

| 心臓植込み型電気的デバイス | 15 | 29 | 26 | 36 | 25 |

| 経食道心エコー図検査 | 79 | 67 | 53 | 51 | 62 |

多施設共同研究

- 急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究(研究代表者:長友祐司)

- 心不全患者アウトカムに対する利尿薬と神経体液性調節薬のランダム化比較試験(LAQUA-HF試験)(研究代表者:長友祐司)

- 日本人の冠微小循環障害に関するエビデンス創出のための多施設共同研究(研究代表者:東谷卓美)

お知らせ

急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究